みなさんは今、大学病院と市中病院のどちらで働いていますか?

初期研修の病院探しの時期から大学病院が良いか、この悩みはとてもよくあることです。

特に医師になった最初の2年をどこで過ごすのかはその後の医師人生に大きな影響を与えることになるので相当大事な選択です。

今回は大学病院と市中病院、それぞれどんなメリットがあってどんな人が選択すべきなのか、分かりやすく解説します!

- そもそも大学病院と市中病院って何?

- 大学病院で働くメリット/デメリットは?

- 市中病院で働くメリット/デメリットは?

りん先生

りん先生分かりやすく解説します!

\働きやすい病院を見てみる/

そもそも大学病院と市中病院って何?

病院見学やマッチング対策の時期になると「大学にするの?それとも市中?」という会話をよく聞きますよね。

身内に医者がいない私は「大学?市中?何のこと?」とよくわからずにいました。

大学病院はいわゆる医学部の附属病院のことでポリクリやクリクラを行った馴染みのある病院です。

基本的にその地域での希少疾患の受け入れや最新の治療を取り入れていることが多く、研究をしたり最先端の医療を行なったりしています。

一方、市中病院とはその地域にある大学病院以外の総合病院の総称で、〇〇市民病院や県立〇〇総合病院などを指します。

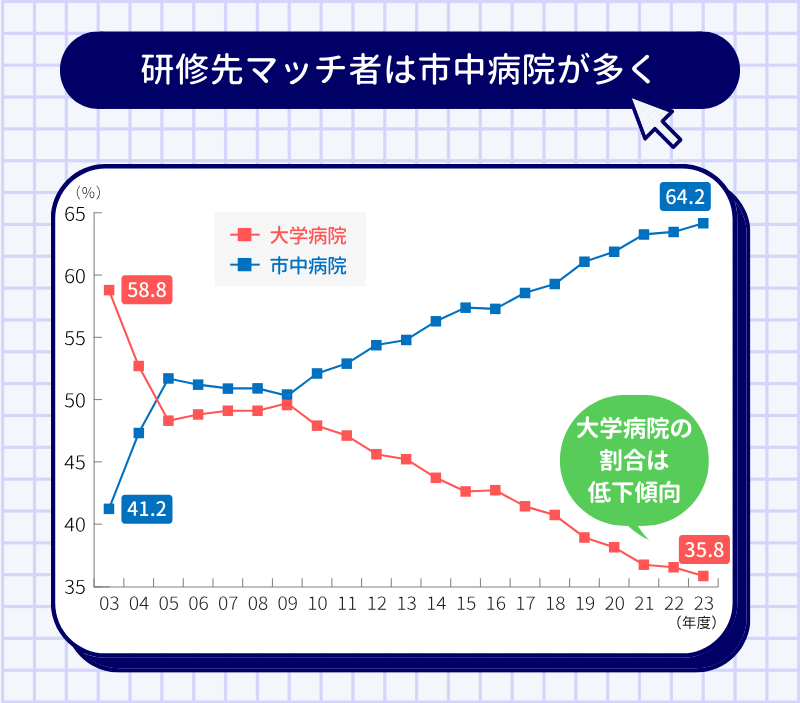

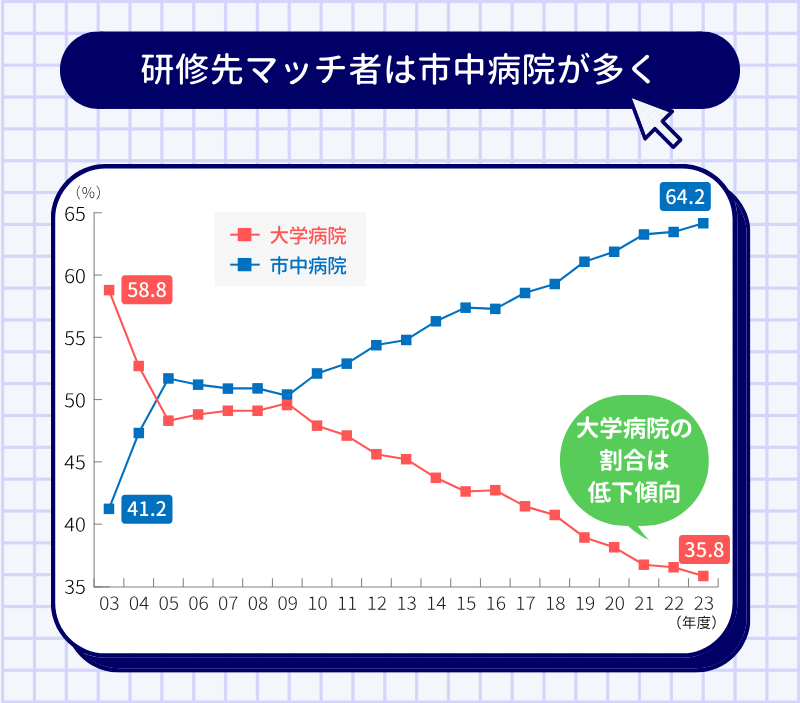

特に初期研修におけるマッチングでは給与面において圧倒的に市中病院の方が高く、最近では指導体制も充実している病院も多いため市中病院人気が続いています。

大学病院と市中病院の差は歴然ですね。

では大学には全くメリットはなく、市中病院の方が絶対に良い選択なのでしょうか?

それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。

大学病院のメリット3つ

1:医師の人数が多く指導体制がしっかりしている

やはり何と言っても大学病院は医師の人数が多く、“大学”なだけあって指導体制も整っています。

「人が足りていなくて忙しい〜」といった声ももちろんあります。

とはいえ、市中病院に比べれば人数は多いです。

そのためオーベンクラスの医師も多く、初期研修医・後期研修医ともに指導をしてもらえる絶好のチャンスです。

若手でいられるうちにたくさん指導を受けたい場合は大学病院が良いですね。

また、大学で働くということは医局に所属し、勤務するということが必要になります。

そのため医局に所属するメリットとも重複しますが専門医取得にも強いです。

2:希少疾患や最新の治療が経験できる

市中病院はcommon diseaseが多いのに対し、やはり大学は希少疾患の症例を経験できます。

それぞれの大学の得意とする分野にもよりますが、滅多に見ないような心奇形や内分泌疾患などはなかなか市中病院で経験できません。

そういった専門性の高い疾患を診たい場合は大学病院が良いでしょう。

また、最新の治療法や医療機器を取り入れていることも特徴として挙げられます

たとえば治験薬の使用であったり、新薬が発売された場合などは大学がいち早く取り入れます。

最新の治療を学びたい場合は大学が良いでしょう。

3:地方からでも就職しやすい

「地方の大学を出だけど東京で働きたい」、「受験のために地方国立に飛んだけど就職では東京に戻ってきたい」そういう初期研修医・後期研修医も多いはず。

大学はマッチングで人気がないので東京の医局でも枠が空いています。

つまり地方からも帰ってきやすいのです。

市中病院は人気が高いのと、東京の医学部生の方が情報を持っていて、マッチングの試験でよく出る内容や過去問、面接で聞かれる質問など都会の学生に有利なことが多いです。

都内に伝手が乏しい、マッチングの情報戦で戦うのが難しい場合などは大学病院に一旦入ってしまうのがいいでしょう。

大学病院のデメリット3つ

1:雑用が多い

通常市中病院では看護師やクラークがやってくれるような仕事も大学病院では医師がやらなくてはならないケースが非常に多いです。

- 紹介状をスキャンする

- 点滴をつなぐ

- ルートの確保

- 心電図を取る

- 輸血をつなぐ…

市中病院だったら当たり前にコメディカルがやってくれるような仕事も医師自らやらなくてはいけません。

今挙げたもの以外にも、時間外のカンファレンスや手続きのめんどくささ、病棟のローカルルールなどストレス要因が多いのが大きなデメリットです。

2:給料が安い

基本的に初期研修医や後期研修医だけでなく上級医であっても大学は安月給です。

昔みたいに無給医であることは減ったものの、手取りが10万円以下くらいなことはザラにあります。

後期研修医以上は外勤にいけるのでバイト先の給料も合わせれば手取りがそこそこになるものの、普段長い時間拘束されている大学から雀の涙のような給料しかもらえないのははっきり言ってモチベーションが上がりません。

全ての呼び出し、仕事、緊急で「これやっても給料発生しないんだよな…」と思えてしまうので虚しい限りです。

バイトがあると言ったって風邪を引いたり休んでしまえば1円も入ってきません。

ある程度お給料が欲しいのであれば市中病院で働いた方がいいでしょう。

3:働き方の自由がなくなる

大学で初期研修をするということは基本的にそのまま入局するということを指します。

特に大きな理由がない限り、大学入局から逃れることはできません。

つまりまだ医師になってもいないような医学部5〜6年生で決めた進路をそのまま突き進む可能性が高いのです。

「他の医局も見てみたかったな」「市中病院に就職していた方が良かったかも…」と思っても、大学で研修をした限りはそこに留まらないといけないのが暗黙のルールなので、よほど意思の硬い人以外はおすすめしません。

市中病院のメリット3つ

1:common diseaseを学べる

市中病院は圧倒的にcommon diseaseが多いです。

ある程度上の学年になるとcommon disesaseは軽視されがちですが、何と言っても最も患者層が多いのがcommon diseaseです。

そのため医師として働く以上、一生涯関わりがある疾患になります。

例えば「小児の先天性アミノ酸代謝異常は診察できますが、大人の市中肺炎は診れません」といった状態では日常診療に支障をきたします。

まずは普通の一般的な疾患が診れる上で、専門性の高い疾患へとステップアップしていくことが重要です。

普通のことが当たり前にできるようになるために市中病院での勤務は重要であると言えます。

2:指導体制のしっかりしている病院も多い

一般的に初期研修医・後期研修医を受け入れているような比較的規模の大きい市中病院であれば、大学に劣らず指導体制もしっかりしていることが多いです。

また後期研修医の人数が多くないので症例の取り合いにもなりにくく、手技や治療に主体的に関われます。

オーベンの助けやアドバイスはあれど、基本的には自分で判断し自分で治療を行っていきます。

わからないこと、疑問に思うことを主体性を持って勉強せざるを得ない環境といったほうが良いでしょうか。

一人前になるために十分鍛えられるのです。

主治医として治療効果を感じたり、どんどん症例数をこなしてスキルアップしたい場合は市中病院が良いでしょう。

3:給料が高い

大学と市中で初期研修医でも後期研修医でも、さらには上級医になったとしても大学病院の給与は安く、市中病院が高い傾向にあります。

働く病院の規模と地域にもよりますが、一般的に勤務医の平均給与は1,200〜1,400万円ほどと言われています。

それに対し、大学病院のみの年収は平均800万円以下が最多となっています。

もちろん外勤や副業のアルバイト収入なども含めれば多くなる見込みはありますが、やはり大学のみの給与で市中病院並みの手取りを目指すのは難しいでしょう。大学病院勤務では生活をしていくためにアルバイトが必須になります。。。

市中病院勤務でも常勤週4日+研究日1日(=実質の外勤日)が与えられていることもあるので、勤務医で高給を目指すにはこのやり方が一番良いかもしれませんね。

科にもよりますが、市中病院へ就職する際に研究日(バイトの日)をつけてもらえるように交渉することもできるよ!

市中病院のデメリット3つ

1:指導医の人数と少ない

市中病院は大学医局と比べると医師の人数は少なめです。そりゃあそうですよね。大学病院は初期研修医、後期研修医、医員、助教、大学院生、留学生、教授までいろんな人が出入りします。もっと言うなら昔医局で働いていたけれど数年前に開業したという先生方まで知り合いになることもできます。

なので必然的に人との関わりが増えるし、教えてもらえることの幅も広がります。

市中病院は自分の病院の医師とせいぜい外で研修させてもらった時に知り合う上級医くらいです。

人脈を広げたい、より多くの人から学びたいのであれば大学病院がおすすめです。

ただ、市中病院でも規模の大きいところや人数の多いところもあるのでそういった大規模な病院を選べば十分指導はしてもらえるでしょう。

2:症例が偏る

市中病院は大学に比べると規模が小さい分、経験できる症例が偏ってしまう可能性があります。

- 呼吸器外科がない→片肺換気症例が学べない

- 心臓外科がない→心臓血管麻酔が学べない

- ペインクリニックがない→区域麻酔が学べない

- 小児外科がない→小児麻酔が学べない

このように担当できる症例の幅が狭くなるリスクはあります。もちろん外病院で学ばせてもらうこともできますがそれも一定期間で終了します。

常に希少な症例に関わっていたいのであれば大学病院の方が良いでしょう。

3:シーリングで弾かれる可能性がある

シーリングとは、都市部や医師の人数が多い地域で特定の診療科への応募が集中することを避け、採用人数に上限を設ける制度です。

眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、形成外科、麻酔科などは都市圏(東京、大阪、神奈川)で働くことが制限されることもあります。

シーリングに漏れてしまった場合、1年後期研修を遅らせるか、県を変えて働く必要があります。

特に市中病院の場合、募集できる枠の人数が少ないので漏れてしまった時はまた病院見学をして就職活動をしなくてはなりません。一方大学医局の場合は募集できる枠がある程度多いのと、漏れてしまっても関連病院へ就職させてもらえる可能性が高いです。(大学側がこっそり枠を抑えてくれることがある)

シーリングにひっかかる可能性の場合は大学病院も選択に入れましょう。

私は圧倒的に市中病院で良かった

例に漏れず自分が初期研修をする時も後期研修をする時も大学医局に所属するか市中病院に入るか非常に迷うことがありました。

私の場合は検討の結果初期も後期も市中病院を選択したのですが、かなり正解でした!

- 大学病院のような雑務や雑用がない

- 大学よりもお給料が高い

- 基本的に働き方がホワイト

- 興味のないセミナーや学会に参加しなくていい

- 医局のしがらみがないのでどこでバイトしてもOK

- 最低限の努力で専門医資格が取れた

自分がタイパ、コスパを重視するタイプなので市中病院が合っていました。

無駄なDutyが全くなくて自分の業務が終わればさっさと帰れます。

逆に人とのつながりが欲しいとか必要な単位以外の学会発表もやりたいようであれば大学病院が合っていると思います。

それぞれに合った選択をしてね

もし「大学病院しか考えていなかった!市中も選択に入れてみたい!」のであれば一度検討することをおすすめします。

まとめ

大学病院はやはり最新の治療や希少疾患を学べるという特色があります。そういった点においてスキルアップを目指すのであれば大学病院での勤務は魅力的です。

一方で、よくある疾患や症例(いわゆるcommon disease)は市中病院で学ぶことができます。”普通の医者として普通に勤務“するのであれば、十分満足のいく研修ができます。

最近は指導体制も充実しているため専門医の取得や、施設によってはその先の指導医の取得も目指すことができます。そういった市中病院を選べば大学並みの指導を受けたり、資格を取ったりすることができます。

ざっくりとした印象で大学病院でないとスキルアップできないかのように感じていましたが、市中病院でも規模や得意とする疾患分野を見極めて就職すれば十分スキルアップを目指せますね。

そのため、どちらかに固執するのではなく、各々の求める仕事内容に応じて大学が良いか市中が良い選択すると良いですね。

\ 無料で自分に合う職場を探す /