『麻酔科専門医の試験対策ってなにから手を付けたら良いの?』って思いませんか?

- 何から対策して良いかわからない…

- 効率的な勉強方法を知りたい…

- 忙しいから最小限の努力で受かりたい!

そう思う人が多いんじゃないでしょうか?

しかも『国試依頼の久々の試験で不安…』、『働きながらの勉強ってできるの?』と思う人も多いでしょう。

実は私もそうでした。

りん先生

りん先生日々の麻酔業務をこなしながら大変…

それでもなんとかやりくりして、麻酔科専門医試験に合格することができました!!!

もちろん筆記・口頭試問・実技に全て合格です。

受験年次も遅れることなく合格できました!

『これから勉強を始めたいけどどう対策したら良いの?』と迷う人のために…

この記事では

- 麻酔科専門医試験の内容

- 具体的な勉強方法

- 効率よく受かるコツ

解説します!

何から手をつけたら良いかわからない人にも丁寧に解説するよ!

麻酔科専門医試験とは

麻酔科専門医試験、正確には『麻酔科専門医資認定試験』のことをいいます。

機構プログラムで後期研修を行い、学会の参加点や発表点、さらにこの麻酔科専門医試験に合格することで【麻酔科専門医】の資格を得ることができます。

つまり、専門医資格を取得するために合格必須の試験なのです。

この記事を読んで効率よく勉強し、絶対に合格しよう!

麻酔科専門医試験の内容

麻酔科専門医試験は3試験あります。

- 筆記試験

- 口頭試験

- 実技試験

この3つ全てに合格する必要があります。

3つ合格してやっと麻酔科専門医です。

3つも合格するの大変…

ほとんどの科は筆記試験のみなのに対し、麻酔科は3つもあるので大変だと言われています。

だからこそ効率的に勉強したいですよね。

対策に向けて、まずはそれぞれの試験内容を詳しく見ていきましょう。

①筆記試験

- A問題(一般問題):80問(90分)

- B問題(症例問題):55問(90分)

- 解答方法:マークシート

筆記試験はA、Bの2ブロックです。

A問題が基礎的な知識を問う一般問題で、B問題が臨床ベースの症例問題となります。

A問題は過去問メイン、B問題は新作がほとんどです。

過去問は全員対策してくるので絶対に落としてはいけません!9割以上の正答率が望ましいです。それに比べてB問題はかなり難しく、ほとんど対策は不可能です。過去問に類似の問題があればなんとか正答できますが、それでもあまり自信がないという人が多く…。

いかにA問題を落とさないか、B問題でなんとか喰らいつくかが合格の秘訣です。

過去問はみんな落とさないよ!

②口頭試験

試験官による面接:15分×2問(回)

口頭試問は試験官が質問をしてそれに口頭で答える試験です。

問題は症例問題で2問出題されます。

1問目と2問目で試験官も違うので『試験官との相性が悪くて落ちた…』なんてこともありません。

昔は出題が1問だったのに対し、2問に増えたことで、たまたま当たった問題が難しすぎたという不公平感も減りました。

ただし、筆記試験より口頭試問のほうが合格率が低いです

しっかり対策したほうが良いでしょう。

③実技試験

実技試験は2020年からなくなりました。

実地での実技試験がなくなった代わりに評価表を用いて各施設の施設長が評価することになりました。

所属している施設の麻酔科責任者(多くは部長)が記載し学会に提出するので受験者は特に何もしなくてOKです。

麻酔科専門医試験の合格率

麻酔科専門医試験の合格率は約80%とされています。

年によってばらつきはありますが、今のところ公表されている合格率はこの表の通りです。

| 麻酔科専門医試験合格率 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

| 筆記試験 | 93.90% | 92.80% | 91.30% | 89.50% |

| 口頭試問 | 80.90% | 74.20% | 81.20% | 80.40% |

筆記試験は9割以上合格の学年が多く、しっかり過去問をやり込めばまず落ちないでしょう。

一方、口頭試問はかなり対策しないと落ちる可能性が高いです。

特に2022年度は4人に1人は落ちた結果となっており、不合格者が続出しました。

今まで以上に口頭試問を重点的に対策すべきでしょう。

麻酔科専門医試験の日程

- 筆記試験2025年10月18日(土)

- 口頭試問2025年11月5日〜9日

毎年口頭試問は11月の1週目に開催されます。

実際に受ける日にちは上記の日程の中から1日だけ割り振られるのですが、正式な日程の発表は試験日の1ヶ月前くらいです。

かなり遅いんだね…。

試験日1ヶ月前に神戸ポートピアホテルを予約しようと思っても埋まってしまっています。

受験生の多くは試験日程の5日間とも宿泊予約をして押さえて、試験日が発表されたら自分の日にち以外をキャンセルするようにしています。

なので正式な予定が発表されるよりも前に、必ずホテルを押さえておきましょう!

忘れないうちに予約しよう!

たまにポートピアホテル以外に宿泊する人がいますが、私はおすすめできません。

- 荷物を預けたまま受験できる。

- 朝ご飯も焦らず食べられる。

- 試験会場の下見にもなるので直前に焦らない。

メリットがたくさんです。

多少値は張るものの、当日の安心感と快適さを考えたらポートピア一択です。

周りの受験生もみんなポートピアに泊まります!

麻酔科専門医試験の試験会場

筆記試験は自分の居住地の県、口頭試問は神戸のみです。

- 筆記試験:自身が住んでいる県

- 口頭試問:神戸ポートピアホテル

筆記試験会場の指定はできません。学会からどこで受けるか指定されます。

自分は前泊はしませんでしたが、友人は集中して勉強したい(家にお子さんがいるので勉強できない)ので近くのホテルを取ってラストスパートをかけていました。

なので家で集中できない人は前泊して最後の追い込みをかけることをおすすめします。

麻酔科専門医試験の勉強方法

ここからは具体的な勉強方法を解説します。

筆記・口頭試験に分けて解説するよ!

筆記試験の対策方法

①使う教科書

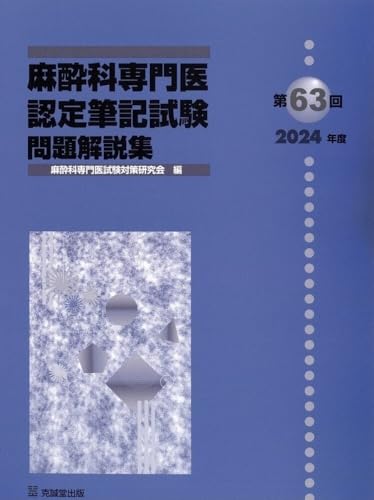

勉強に使うのは麻酔科専門医認定筆記試験問題解説集です。

過去問とその解説が1冊にまとまった本で、毎年出版されます。

この本を5年分×3周やり込みましょう。

たまに7年やったほうがいいという人もいますが、その必要はないでしょう。

過去問はかなり被っているので6,7年目までやっても過去問をなぞるだけですし、筆記にそこまで労力をかけるよりはその時間を口頭試問対策に回したほうがいいです。

②始める時期

試験勉強を始める時期は早くて年明け、遅くともゴールデンウィーク頃からはやるべき、と言われています。

- 早くて1月〜

- 攻めるなら8月

- 現実的には4月頃の人が多い

ガッツリ問題を解かなくとも、パラパラ見て傾向や出題内容を掴んでおくと良いでしょう。

ちなみに自分も4月から始めました。

早く始めすぎても途中でだらけるし、遅いと焦ってしまうのでちょうど良い時期だったと思います。

周りもこのくらいの時期からやり始める人が多かったです。

③勉強方法

最初はとりあえずまず過去問を1年分ザーッと解いてみましょう。

一旦解いてみると『こんな問題が出るのか〜』とか『1問に時間をかけすぎないほうが良いな』と思えるはずです。

過去問を解いてみるとわかるのですが、意外と難しいし『これ初見では正解できないでしょw』って問題が多いです。

でもそれで良いのです。感覚としては合っています。

とにかく『難しい!』と思っても1年分は解ききってください。だんだん慣れます。

この時に間違ってもやってはいけないのは『1問に固執して調べまくること』です。

問題が難しいのでその内容を理解しようとしてミラーを開いたりひたすら調べたりする人がいますが非常に効率が悪いです。

そんなことしていたら一生終わりません!!

まずは『この問題ってこんな感じの理解で良いかな。。』くらいの認識で良いので1年分ざっと解き切りましょう。

とりあえず解くのが大事!

解き終わったら2年目へ進みましょう。

すると意外に同じ過去問が何度も出ていることがわかります。

過去問多いから解けるじゃん!!

2年目は過去問が出る分、1年目よりずっと楽に感じるはずです。

思っている以上に過去問頻出だし、暗記ゲーです。

だからこそ1問に固執するよりさっさと解き進めて暗記した方が早いのです。

その勢いで3年目、4年目と解いていきましょう。

1年目よりも2年目が、2年目よりも3年目が楽に感じます。

どんどん進めて知識を入れていこう!

5年分丸っとやってしまうのがおすすめです。

ちなみに直近の年度の過去問(2026年度受験生からみた2025年度の過去問)は6月ごろ出版されるので勉強を開始する時期にはまだ発売されていません。

その前の年度(2024年度)から始めておくと良いでしょう。

④効率よく受かるコツ5選

1.苦手な分野を徹底的にやる

各問題のタイトル前には分野が書かれています。

例えば産科麻酔とか小児とか、アナフィラキシーとか…

何度も解き進めると自分が苦手な分野がわかってきます。

『心臓が弱いな』とか『集中治療の問題を間違えやすいな』とか感じるはずです。

苦手分野の問題って本当に何度やっても間違いやすいです。

だからこそ、問題集を2〜3周したあとは自分が弱いと感じた分野を重点的にやるようにしましょう。

苦手を潰そう!

問題集の巻末にも分類が載っているのでそれをみながら分野ごとに苦手を潰していくのがおすすめです。

2.症例問題(B問題)も暗記する

基本的にA問題がプール問題でB問題は新作です。

ですがB問題も稀に過去問から出ることがあります。さらに言えば、過去問と類似の問題が出ることは結構あります。

過去問が出た場合、受験生のほとんどが解けるので差をつけられてしまいます。なのでA問題の過去問をやり込むのは当然のこと、B問題もできるだけやり込むようにしましょう。

筆記は9割以上受かる試験なので、周りと同じことをやる!周りに置いていかれない!突飛なことはしない!!が原則です。

3.補足的に参考書を使う

ミラー麻酔科学や論文で調べる必要はありませんが、確認のため参考書を使うのはおすすめです。

と言っても基礎的なものでOKでしょう。

基礎的なもので十分

みなさんお持ちの参考書でわからない分野の調べ物をしておくと補足的な知識が身に付きます。

4.間違えた問題はメモして最後まで確認を

ノートを作り込む必要はありませんが、何度も間違えた問題は要点をメモに残しておくと良いでしょう。

苦手箇所が一目瞭然だし、本番前にも見返せます。

本番は直前まで資料を見ることができますがいちいち問題集を広げるのは非効率的です。

なので簡単なメモに要点をまとめておいて直前にパッと見るようにしましょう。

昼休憩は90分あります。ご飯を食べてもかなり時間は余るはずです。

そんなとき、ダラダラと過ごすのではなく要点がまとまったメモを見ると直前まで見直しができるはずです。

直前でも見返せる量のメモに集約しておくのが良いでしょう。

5.とにかく過去問を間違えない

麻酔科専門医試験はとにかく過去問の暗記ゲーです。

もちろん専門的な知識も必要ですが、みんなまずは過去問を仕上げてきます。

今までの正答率を見ても過去問で落とさないことが必須です。

なので『過去問は絶対に間違えない!その上で新作を正解できたらいいな〜。』くらいの心持ちで良いでしょう。

過去問は裏切らない!頑張ろう!

口頭試験の勉強方法

①使う教科書

口頭試問対策に使う参考書は2つです。

さらりーまん麻酔科医先生のnoteは口頭試問の傾向と対策が載っています。

メンバーシップ制なので月額料金がかかるものの、各分野ごとに予想問題・一問一答・傾向と対策が掲載されており、体系立てて学ぶのに最適です。口頭試問対策を始める夏頃に入会し、読み始めるのが良いでしょう◎

回答がわからなくて路頭に迷うのが防げるよ!

以前販売されていたさらりーまん麻酔科医先生の青本(口頭試問対策本)は現在販売停止となっています。noteの記事を読んで対策をするか、メインブログの限定ページでも追々記事が追加される予定とのことですので、そちらで対策しましょう!

メンバーシップの内容をまとめた書籍版も計画中とのこと。note記事と同様に学会著作権に配慮し、過去問そのものは使用せず作成されるようです。ネットよりも以前のような本がいいという方は定期的にチェックしたほうがよいかもしれません。

麻酔科専門医合格トレーニングは麻酔科学会理事長の山蔭先生が書かれている本です。

問題は本番よりもやや難し目ですが、この問題集で対策しておけば本番のレベルをカバーできます。

試験会場でもみんな持っていたよ!

私が受けた試験ではこの中の想定問題が丸々そのまま出題されました。この対策本を読んで勉強してきた人とそうでない人では雲泥の差がつきました。読んでおくほうが圧倒的に有利なので、この本は絶対に読んでからいきましょう!!

②始める時期

試験を始める時期はできれば夏頃、筆記対策で始められない人は筆記試験直後からでも間に合います。

- 理想は夏頃

- 筆記試験直後からでも間に合う

焦らなくて大丈夫です。

③勉強方法

試験日までに過去問(さらりーまん麻酔科医先生のnote)は3周、麻酔科専門医合格トレーニングは2〜3周やりましょう。

- 過去問(さらりーまん麻酔科医先生のnote)

3周 - 麻酔科専門医合格トレーニング

2〜3周

最初は目を通す程度で良いです。合間を縫ってパラパラ読みましょう。

直前になったらアウトプットの練習をします。

- 一人の時は問題文を見て答えを頭の中で言えるように。

- 一緒に練習をしてもらえる場合は、相手に問題を出してもらって自分が声に出して答えるように。

一人の時も相手がいる時も、何も見ずに空で答えられるようにするのがポイントです。

本番に備えるべく、何も見ずにスラスラ答えられる練習をしておきましょう!

④効率よく受かるコツ4選

1.とにかくアウトプットする

口頭試問は加点式です。減点式ではありません。

つまり言えれば言えただけ点数になるのです。

ということは多少間違っていたとしても、とにかく解答に近いことを言いまくるのが大事です。

例えば『この症例の麻酔について気をつけることはなんですか?』と聞かれてたら、まず『酸素投与!挿管困難カートを持っていく!他の麻酔科医を呼ぶ!』と当たり前に大事なこと答えます。

もちろんテーマに則した回答(例えば悪性高熱なら家族歴を聞くとか)が正式な回答ではあるのですが、採点が加点式な以上、解答に近いことを”発言する”ことが大切です。

だからこそ質問に対して固まってしまうのではなく、とりあえずなんでもいいから”アウトプットする”ことが大事です。

試験前はお互いに練習してアウトプットしまくりましょう!

間違ってもいいから何か言うことが大切!

2.頻出テーマを抑える

口頭試問には頻出のテーマがあります。

よく出るからこそ頻出テーマを押さえておくことは必須です。

- アナフィラキシー

- 悪性高熱症

- 換気・挿管困難

- 産科危機的出血

- 小児麻酔

- 分離肺換気

- ASの麻酔

- MEP

- フルストマック…

もちろん全く同じ問題は出ません。

ですが対策をしているうちに似ているテーマが頻出することが分かります。

なのでひとまず過去問に慣れて、『あ!この問題はアナフィラキシーが聞かれそうだな』とか『この問題は悪性高熱症の症例っぽいな?』とわかるようにしましょう。

一見難しく感じますがアウトプットの練習をしていれば身に付きます!

3.本番に何を書くか決めておく

本番は最初に問題の導入部分の紙が渡されて3分間見ながらメモを取ることができます。

- 試験部屋の前で問題文を渡される

- 3分間メモを取る時間が与えられる

- 問題文とメモが回収される

- さらに5分間待機

- 試験部屋に入室し口頭試問開始(ここでさっきのメモを再び渡される)

この②の3分間に何をメモするか決めておかないと本番で焦ります。

- 症例の問題点

- 術前に行うべき検査

- 麻酔導入方法

- 麻酔維持方法

- 術後の鎮痛方法

これらをガーッと書き出すと決めていました

この項目はよく聞かれれるし、書いておくと本番にメモを見ながら落ち着いて答えられます。

自分の中で何を書き出すか決めておきましょう。

4.試験情報を入手する

試験当日はどんな問題が出たのか情報が出回ります。

口頭試験は3日間あり、1日の試験は3グループに分かれています。

つまり1日に3グループ×2問=6問の問題が出題されます。

- 1日3グループ×2問

- これが3日間

出題された問題を復元してくれる人が必ずいます。

友達や知り合いがいれば出題内容の共有をしてもらいましょう。

なぜ情報を入手した方が良いかと言うと、出題された問題から自分が受ける日の問題を絞れるからです!

例えば自分の試験日が2日目で、1日目に悪性高熱症とアナフィラキシーが出たらその問題は2日目には出ません。

同じ問題は出ないからね

その分野は捨てて他の問題の対策に集中できます。

ちなみに自分が受験した時は1日目に脳外、小児の問題が出ました。

なので自分は脳外・小児は捨てて他の分野(産科や集中治療)を対策しました。

すると自分の試験に実際に出たのは産科麻酔でした!!

『1日目の分野を捨てて未出題の分野に集中して勉強してよかった』と思いました!

効率よく対策をするために情報を入手しよう

昨年までもLINEのオープンチャットやX(旧Twitter)で共有がありました。

おそらく今年度も同じようなグループができるはずです。

効率よく対策をするために情報を入手しましょう。

もちろん自分が受けた回の復元も忘れずにね!

当日の注意点5つ

①筆記用具を忘れずに

試験はCBT方式でPCにて行いますが、ギリギリまでチェックしたり書き込んだりするのに筆記用具は持って行ったほうがいいです。

周りも書き込んで勉強しているのに、自分だけ筆記用具を持っていないのは結構焦ります。

試験前に無駄にストレスを感じないためにも筆記用具は持参しましょう!

②新作問題が解けなくても焦らない

筆記試験の新作問題はかなり難しいです。

他の合格者に聞いても『半分合っていればいいな〜』くらいの感覚です。

当日も解けないしわからないし『これ本当に正解あるの?』って思うと思いますが、それで大丈夫です。

大事なのは焦らず、実直に回答していくこと!

過去問でしっかり点を稼いでいれば新作はそんなに得点できなくても大丈夫です!

③口頭試問は聞き返してOK

口頭試問はめちゃくちゃ緊張します。

聞かれることも難しいし、問題も多いので答えている途中で回答が迷走してしまうこともあります。

症例の問題点を聞かれているのにやるべき術前検査を答えてしまったりね

『なんか回答の方向性が合っていないかも…』と思ったら『すみませんがもう一度問題を聞かせていただいてもよろしいでしょうか』と言って大丈夫です。

試験官にも嫌な顔をされることないので、問題がわからなくなったら焦らず『もう一度質問をお願いします』と言いましょう。

ちなみに各部屋に試験官は2人いて、1人が問題を出す人、1人が採点をする人です。

どちらも基本的に優しいですし、圧迫面接のようなことはありません。

安心して挑みましょう!

④わからなくてもとにかく答える

口頭試問の採点方法は加点式です。なので間違った答えを言っても減点されません。

何も言わないのが一番勿体無いんです。

答えなかったら1点も入らないもんね

とにかくわからない問題が出ても諦めずに答えましょう。

私の知り合いは、なんとか解答を捻り出そうとして微妙な答えをしてしまった(抗凝固薬を飲んでいる人にEpi刺した)けどそれでも受かってます。

固まって何も言わないのだけは避けましょう!

⑤時計は持っていかなくて大丈夫

試験会場に時計はあります。筆記も口頭試問も腕時計を持っていく必要はありません。

時計を忘れたからと言って当日焦らなくても大丈夫です。

受けてみた感想

筆記試験の感想

正直、筆記試験は『受かったな!』と思いました。

そう思った理由はやっぱり過去問が多く出たことです。

前年度までの試験より、自分が受けた年の方が圧倒的に過去問の割合が多かったです。

とにかく過去問を落とさず得点できたので、受かった自信がありました。

来年度以降もこの傾向が続くと思われるので、過去問対策をがんばりましょう!

口頭試問の感想

口頭試問はやはり難しかったです…

普段なら答えられそうな質問も、いざ試験官の先生に対面で聞かれると緊張します。

それでも1つ1つ答えていくうちに試験官も頷いてくれたり、多少助言してくれたりします。

他に思いつく回答はないですか?とか聞いてくれたよ!

なので『めっちゃむずい…どうしよう…』と思っても大丈夫。一旦落ち着いてゆっくり考えましょう。

本来の力を発揮すれば答えられるはずです!

麻酔科専門医試験対策まとめ

いや〜〜〜、本当に受かって良かったです。

正直、筆記試験はやれば受かる確信があるのですが、口頭試問は怖いですね。

現に、普段真面目に診療をしている先生も落ちたりしています…。

それでもこの記事で解説したようにさらりーまん麻酔科医先生の対策と麻酔科専門医合格トレーニングで対策すれば相当合格に近づけます!

とにかくアウトプットの練習が肝です!

やればやった分だけついてくるし、実践すれば必ず合格できます。

日々の業務をこなしながら試験勉強をするのは確かに大変です…。

でもとりあえずやるべきことをやればきっと合格できます!

ぜひ頑張ってください。

応援しています!!!